|

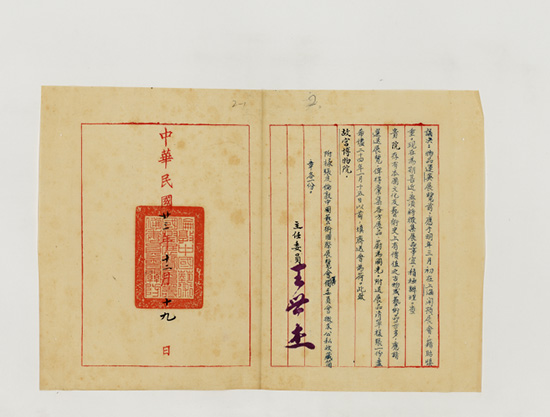

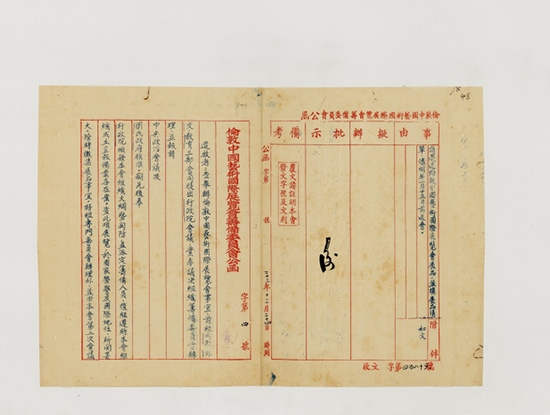

| 伦敦中国艺术国际展览会筹备委员会公函(©故宫博物院) |

|

| 伦敦中国艺术国际展览会筹备委员会公函(©故宫博物院) |

关于“中国艺术国际展览会”的缘起,最常见的说法是源于英国收藏家大维德(Percival David)的提议。大维德与故宫博物院渊源可以追溯至20世纪初。1928年前后,他收购了当时溥仪变卖或抵押给金城、大陆和盐业等银行一批瓷器。1929年,大维德捐款改造景阳宫瓷器陈列室,并受聘故宫博物院顾问。此外,在当时的中国学界还盛行另一种说法:在伦敦举办中国艺术国际展览会的最初想法源自法国巴黎大学教授伯希和。据说,1932年伯希和来华,希望得有机会研究故宫文物。但当时正值故宫文物筹备南迁,未能如其所愿。又传,1934年伯希和在伦敦讲学时,提到中国文物之精华“均归故宫博物院保管,现全部寄存于上海租界”,提议不如由英国政府向中国政府要求,将藏品运送到英国展览,让西方学者、收藏家可以亲眼目睹这批珍品。概言之,无论是大维德的提议还是伯希和的想法,举办中国艺术展览会的最初动因是西方人士希望得有机会一睹中国的文物珍藏。

1934年春,中国政府收到由驻英公使郭泰祺转来的《伦敦中国艺术国际展览会备忘录》。在备忘录里,大维德等人详细陈述了举办中国艺术国际展览会与促进国际政治交往、提升国家文化形象以及改善商业经济发展之间的密切联系;也明确阐释了举办中国艺术国际展览会的目的是希望藉由中国政府的支持,向西方人介绍其尚无缘得窥全貌的中国皇家收藏,以呈现世界仅存最古老文明的文化结晶。教育部部长王世杰以“谋国际欣赏中国艺术品,藉以表扬中国文化,增进中英感情”为由,呈文国民政府行政院,提议选取故宫文物赴英展览。经国立北平故宫博物院理事会讨论,同意选取故宫博物院所藏书画、金石、陶瓷各项珍品赴英展览。毋庸置疑的,中国艺术国际展览会虽以宣扬中华文化为名,却自觉地承担着推进中英两国邦交的重要使命。

然而,事情的进展并不顺利。得知展览会的筹划有伯希和的参与,北平学术界王力、陶孟和、朱自清、梁思成等30余人联名发表意见,反对中国政府选送故宫文物运英展览,尤其对故宫文物的出洋保险、展品决选权以及伯希和来华决选展品等问题提出质疑:“故宫博物院为吾国立唯一之博物院,如何以其宝贵之收藏选送海外并保险而无之耶?”“夫为我国所有,选择之权应属之我。岂有开箱倒箧任人挑选以自示无能耶?”《大公报》评论文章亦指出,“以吾国希世奇珍,播弄于舟车之上,辗转于数万里之外,远涉重洋而至英国。若不予保险,万一稍有意外,不但吾国失去祖宗遗传民族精神所寄之国宝,即在世界文化上亦为一大损失”。

与中国政府的政治考量不同,北平学界强烈反对中国文物出洋展览,则与近代中国古物被掠夺、或被贩卖、或被劫掠的历史密切相关。大维德的中国收藏源于国人向海外人士的售卖,似乎较为平和。但伯希和拥有中国文物则建立在以“探险式考古活动”为掩饰对中国西北边陲的敦煌、吐鲁番地区的壁画雕刻及善本典籍的掠夺。尽管伦敦中国艺术国际展览会筹备委员会公开复函,详细陈述伦敦中国艺术国际展览会的缘起、决定经过、运输安全以及展品选择权等问题。北平学界还是发表第二次宣言,驳斥艺展交欢政策为最下计谋:“自九一八事变以来,国民一观而不可得。今日英伦一纸,遽允其请,厚人而薄己。所谓国宝者,亦不过政治家之一份寿礼而已,于国何有?”