经常在这几处库区及库房工作的,是澳国博藏品保管与修复部的员工们。该部门主要负责藏品的登记建账、藏品的入藏排架、藏品的日常现状查看、藏品的拍照、藏品上展撤展时的提用与退还、藏品上展撤展时的现状查看、藏品展陈辅助工具的制作施工以及藏品的修复等工作,是一个业务内容十分庞杂,却又非常专业的团队,总计有三十余名工作人员。在该部门工作期间,我主要同这里的藏品修复师进行了藏品上展撤展时的现状查看与藏品的修复,并同藏品登记师进行了撤展藏品的临时排架。

|

| 澳大利亚国家博物馆内展览展品更换中 |

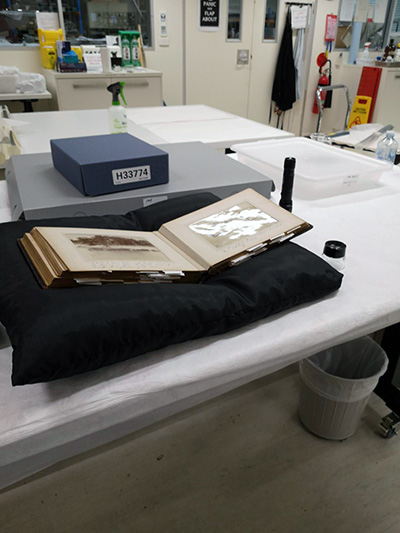

现状查看,是澳国博藏品修复师需要经常做的一项工作,也是我这次做的最多的工作。因恰逢澳国博“开放式陈列”进行展品更换,因此修复师需要将所有撤陈下来的展品和即将上展的展品做一次现状查看,并撰写现状报告,我全程参与其中。工作前,修复师首先要登录馆内藏品管理系统。每当拿到一件藏品,由我告知修复师其藏品号,修复师输入完毕后,即可开始此次现状的清点。清点时,我和修复师首先会大致观察藏品的外观,并在Good(很好)、Fair(良好)、Poor(较差)和Bad(很差)中选择一档对其做出总体评价。接下来,我们会共同对这件藏品内外各处出现的破损、污渍、霉斑、虫蛀、开裂、褶皱、脱色、开胶及其表面出现的注释字母、数字、符号等情况进行详细的描述说明。该说明一般本着“先按类别描述、再按方位描述”的原则,有时甚至要精确到具体的方位,如“距离器物顶部5毫米处有一长10厘米裂痕;器物左侧外壁大约中央处有一直径3厘米的圆形污渍”等。对于现状的记述总是要力争翔实与准确,这不仅是为之后可能的修复打好基础,同时也是为今后的历次现状查看留下参考资料。

藏品修复,是对出现严重状况以致影响到藏品形态、安全的藏品进行一些处理以使其恢复其正常安全形态的一种方式。在工作的几天内,我主要接触到的是原住民丝织品的修复。这些丝织品普遍存在生虫长虫的问题,修复师首先会将待处理藏品放入零下4至零下16摄氏度的冷冻室冷冻24小时,以使藏品表层及内部的虫卵不再存活。冷冻完毕后,我和修复师用冷光手电照射藏品,找寻其残留的虫卵,并将其用镊子轻轻取出,夹至烧杯中。

由于从开放式库区撤下的藏品暂时还无法立刻归库,因此需要先将它们移至暂存库并暂时上架排列。这个排架相对来说较为简单,不需要标记任何方位,只不过就是将藏品装盒后暂时放到柜架上即可。澳国博在对原住民藏品,尤其是体量不太重的木制艺术品及生活用品装盒时,大多使用其自制的纸箱。这种纸箱在不同平面的边缘制作了子母扣,扣好后可以保证箱子非常牢固。装箱前先铺好一至两层无酸纸,之后将藏品平稳放入其中,再在藏品与箱壁之间放入无酸纸、棉纸或是海绵进行填充,保证藏品可以居于中间而不会因箱子的运动而改变位置。如果是一箱内装若干件藏品,则需要在藏品之间塞入无酸纸将其隔绝开来。一切完成后,再盖好箱盖,并将其放入柜架之上。由于这方面的业务流程与业务实践与国内基本一致,因此我在工作时也较为得心应手。

他山之石——对澳大利亚国家博物馆藏品保管的考察与研究

总的说来,在澳国博藏品保管与修复部工作期间,我基本熟悉与了解了其人员安排、藏品组成、库房结构、藏品流转过程及工作步骤和方法等。我在工作的同时,也不断思考,并将澳国博藏品保管方面种种制度流程方法与我国尤其是我馆相比较。我认为在藏品保管方面,澳国博的确在如下几个方面给我留下了深刻的印象。

合理的部门设置:最大限度的提高了藏品移动时的工作效率、保障了安全

前文已述,澳大利亚国家博物馆负责藏品的部门名为“藏品保管与修复部”,英文为“Registration and Conservation”。其中Registration主要负责藏品账目、藏品上展撤展、藏品排架、库房日常维护、藏品摄影等业务,而Conservation主要负责藏品现状查看、撰写现状报告以及藏品修复等业务。两类业务在流程上相互衔接,并且都需要同藏品打交道。比如“开放式陈列”撤展前,需要registration部分的员工先将藏品从柜架中取出,再由conservation部分的员工检查藏品现状,最后再由registration部分的员工将藏品归入周转库。将藏品保管与修复的职能合并到一个部门,一方面能够让相关工作交接起来无需太多复杂手续。大家同在一个部门,工作地点相邻,交流起来也非常方便,这无疑大大提高了工作的效率。另一方面,这也能够最大限度的保障藏品的安全。修复人员的实验室、修复室和藏品库房同处一个库区,修复人员和保管人员拥有进入一个库区的相同权限,这就免去了因不同职能所在不同部门地理位置差异造成的运输中的各种安全风险与隐患,从而最大限度保障了文物的安全。

|

| 澳大利亚国家博物馆老库房内的修复实验室 |

完善的保管细节:保管工作中的“和谐之道”

对于澳大利亚国家博物馆藏品保管工作的第二点考察印象,在于其非常完善的保管细节。正是这些细节,成就了其藏品保管工作中的各种“和谐”。

在老库区的中型库房内,我看到了不少存放原住民艺术品的柜架。由于藏品多、柜架多,柜架间的过道空间自然不是太宽敞,如果此时再选择抽屉式柜架或柜门式柜架,那么在拉开抽屉或是打开柜门取文物时,必然会更加占用过道空间,给藏品保管员带来诸多不便,并进而对藏品的安全带来潜在的影响。鉴于此,澳国博将其部分柜架的门拆掉,代之以竹帘。帘子的拉绳就在柜架一侧,需要打开柜架找寻文物时,就将竹帘拉开,而当找寻完毕,即将竹帘放下。这种方法既节省空间、又节省成本,还能给藏品保管员和文物都带来安全保障。

与国内博物馆一样,澳国博同样将每件藏品的编号用白色或红色油漆笔写在藏品之上,但与此同时,他们也会为每件藏品制作一个标签,并将其用线绳拴系在藏品上。可不要小看了这个标签,它上面不仅有藏品号码、藏品名称,还有一个最为关键的条形码。只要藏品保管员用手中特制的机器扫一下这个条形码,这件藏品的所有信息,包括其名称、质地、入藏年代、来源、尺寸、简介、历次展览记录、历次现状报告都会出现在这个小机器的屏幕中。由此可见,澳国博的藏品信息化做的已是相当成熟,每件新入藏的藏品,除去正常的给号、制卡、入账等手续外,还会有最为关键的一步——生成条形码。一个条形码对应一个藏品号,它与藏品管理系统相连,只要该藏品在系统内的信息有了变化,其条形码内的信息也会随时更新。每当上展、撤展或是平日找寻藏品时,使用这种方法,绝对可以起到事半功倍之效。

|

| 澳国博开放式陈列(右下角的文物标签上可见条形码) |